作者介绍

余雷:中国作协会员,昆明学院教授,新阅读研究所副所长,《儿童文学》十大金作家之一。

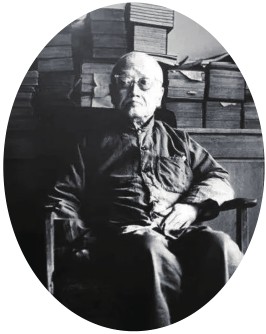

俞平伯,浙江德清人,作家、学者、诗人,是北大新潮社、语丝社和文学研究会的重要成员,曾与朱自清等人创办月刊《诗》。出版《冬夜》《西还》《忆》等诗集。

俞平伯从小爱读书,七岁时读过的书摞起来就比他的身高还要高了。1920年1月,俞平伯曾短暂留学,回国后积极参加了新文化运动。他对传统文化的研究独树一帜,很少有人提及的是,俞平伯对儿童诗创作也有很大贡献。

俞平伯1924年完成的诗集《忆》于1925年12月在北京朴社出版。这部诗集由孙福熙绘封面图、丰子恺绘插图、朱自清题跋,全书由俞平伯毛笔手书,开本是丝线装订的四十开小本,设计雅致,可称为诗、书、画三绝。儿童文学研究者王泉根教授认为这本诗集是中国第一部描写儿童生活的新诗集。这部诗集表现的是诗人对童年的回忆,充满了儿童情趣,书中用天真烂漫的语句对儿童生活进行了刻画。

当《忆》出版时,广告语是这样写的:“仙境似的灵妙,芳春似的清丽,由丰子恺先生吟咏诗意,作为画题,成五彩图十八幅,附在篇中,后有朱佩弦先生的跋,他的散文是谁都爱悦的。全书由作者自书,连史纸影印,丝线装订,封面图案是孙福熙先生手笔。这样无美不备,洵可谓艺术的出版物。先不说内容,光是这样的装帧,在新文学史上也是不多见的。”朱自清在《中国新文学大系·诗集》的序言中也提到:“《忆》是儿时的追怀,难在还多少能保存着那天真烂漫的口吻。作这种尝试的,似乎还没有别人。”

这部诗集中有36首新诗、16首旧体诗。36首新诗都没有诗题,只是用数字从“第一”到“第三十六”标明。这些诗最长的有十多行,最短的只有两句,记录了诗人的童年生活和以往的快乐时光。这些儿童诗虽然在节奏和韵律上有些松散,意象的选择似乎也并不精心,却体现了诗人“不愿顾念一切作诗的律令”“只愿随随便便的,活泼泼的,借当代的语言,去表现自我”的创作理念。看似不讲究韵律的诗句,却正体现了诗人朴素自然的诗歌特点。

俞平伯在诗中回忆着童年的点点滴滴,把记忆深处的童年情感用文字进行了表达。这些诗歌选取的意象平实普通,容易被读者理解和接受,也较好地表达了诗人的情感。

第十七

离家的燕子,

在初夏一个薄晚上,

随轻寒的风色,

懒懒的飞向北方海滨来了。

双双尾底蹁跹,

渐渐退去了江南绿,

老向风尘间,

这样的,剪啊,剪啊。

重来江南日,

可怜只有脚上的尘土和它同来了,

还是这样的,剪啊,剪啊。

这是一首怀念家乡的诗歌,燕子冬去春来,带来的却只有故乡的尘土。“剪啊,剪啊”,将诗人对故乡的思念表达得荡气回肠。

第二十

门前软软的绿草地上,

时有叫卖者来。

“桂花白糖粥!”

声音是白而甜的。

“酒酿——酒!”

声音是微酸而涩的。

……

糖粥担儿上敲着:“阁!阁!阁!”

又慢,又软,又沙的是:

“酒酿——酒——”

诗人听到街头小贩的叫卖声,自然想起了这些食物的颜色和滋味。那些深刻地留存在记忆里的滋味和那些悠长而温暖的叫卖声一样,是诗人永远也无法忘记的。

俞平伯的儿童诗将儿童的行为和游戏诗意化,用白话文的表现形式将儿童情感和儿童的趣味具象化。

第一

有了两个橘子,

一个是我的,

一个是我姊姊的。

把有麻子的给了我,

把光脸的她自有了。

“弟弟你的好,

绣花的呢?”

真不错!

好橘子,我吃了你罢。

真正是个好橘子啊!

两个孩子分橘子的事件,因为姐姐的小心思和弟弟的宽厚而显得趣味盎然。这首诗对儿童心理的表达自然朴实,没有加入成年人的评价和判断,因而有了很强的趣味性。

第四

骑着,就是马儿,

耍着,就是棒儿。

在草地上拖着琅琅的,

来的是我。

一根棍子在孩童的眼里并不只是棍子,它可以是骑在胯下的马儿,也可以是手中舞弄的棒。“琅琅”二字将一个意气风发的孩子表现得生动活泼。

第六

黄梧桐,西风里响得花花。

梧桐子儿飘飘着;

我们可有弹子玩了。

“拣去吧!去!”

黄梧桐下直响得花花。

……

游戏是儿童的天性,世间的一切对他们而言都是玩具。梧桐子被他们当作了弹子,成了天然有趣的玩具。诗人对这一行为显然是喜悦的,因而有着“拣去吧!去!”的果断号令。

第十一

爸爸有个顶大的斗篷。

天冷了,它张着大口欢迎我们进去。

谁都不知道我们在哪里,

他们永找不着这样一个好地方。

斗篷裹得漆黑的,

又在爸爸的腋窝下。

我们格格的笑:

“爸爸真个好。

怎么会有了这个又暖又大的斗篷呢?”

这首诗截取了父子相处的一个细节,生动的描述极具画面感。孩子躲在爸爸的斗篷下发出的笑声快乐而温馨,既有童趣又有诗意。

俞平伯的儿童诗尊重儿童,尊重生命本质,是真正儿童本位的作品。那些生动的描写不仅是童年生活的再现,也是自由、天真的儿童精神的体现。